La lutte contre la corruption

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

FOCUS

Consulter iciNouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous

*

* *

Le 6 novembre dernier, la France a actualisé sa législation pénale afin d’intégrer explicitement la notion de consentement de la victime dans la définition du viol et des agressions sexuels. L’article 222-22 du code pénal, dont la modification n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2029, dispose désormais que « Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur […] », précisant que le consentement doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ». Il doit en outre être apprécié au regard des circonstances, sans pouvoir « être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime », notamment pour protéger davantage les personnes tétanisées, soumises chimiquement, inconscientes ou sous emprise. La France aura ainsi mis plus de 10 ans à adapter sa législation en matière de viol aux exigences de la Convention d’Istanbul (2011), qu’elle avait pourtant ratifiée dès 2014.

Sans s’attarder sur les controverses théoriques que peut susciter la notion même de consentement, il convient de rappeler qu’elle s’inscrit au cœur d’une politique globale de lutte contre les violences sexuelles. En réaffirmant la primauté de la volonté et de la parole des victimes, cette approche favorise une meilleure prise en compte des violences subies et contribue, par voie de conséquence, à un recul de l’impunité encore trop souvent observée en matière de viol. Si la pertinence d’une redéfinition législative fondée sur le consentement demeure encore discutée, les études comparées démontrent que les Etats ayant révisé leur droit en ce sens constatent des avancées significatives dans la reconnaissance et le traitement des violences sexistes et sexuelles. Plusieurs d’entre eux – la Suède, l’Espagne et le Danemark notamment – ont ainsi observé une hausse des dénonciations et un renforcement de la confiance des victimes envers le système judiciaire. Depuis 2017, un changement de paradigme s’est opéré en Europe : plusieurs législations ont progressivement abandonné le modèle centré sur la contrainte au profit d’une conception axée sur le consentement. Il trouve ses racines dans un long héritage de mobilisations féministes, s’appuie sur les engagements internationaux – l’article 36 de la Convention d’Istanbul –, et s’inscrit dans le sillage du contexte post-#MeToo, de nombreuses condamnations par la Cour Européenne des droits de l’Homme – dont la dernière à l’encontre de la France date du 4 septembre 2025 (E.A et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France) –, et surtout de diverses affaires médiatisées, dont celle des viols de Mazan, révélatrices des lacunes persistantes du cadre juridique traditionnel.

Remise dans le contexte européen, la question des violences sexuelles met en lumière l’ampleur d’un phénomène structurel. Selon une enquête conjointe d’Eurostat, de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, publiée le 25 novembre 2024, 1 femme sur 3 au sein de l’Union européenne a été victime, à l’âge adulte, de violences physiques, sexuelles ou de menaces. 1 femme sur 6 a subi des violences sexuelles, incluant le viol. Dans 60 % des cas, l’auteur appartient à l’entourage de la victime – partenaire (21 %), proche (13 %) ou ami ou collègue (28 %).

En 2025, le Parlement européen relance un débat qui cristallise depuis plusieurs années les tensions entre ambitions normatives et réticences souveraines : celui de l’intégration, dans le droit de l’Union, d’une définition du viol fondée sur le consentement. Cette nouvelle tentative intervient après l’échec de 2024, lorsque la directive 2024/1385/CE sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes a été adoptée sans inclure la notion de viol, faute de consensus au sein du Conseil européen. La relance des discussions traduit la volonté de doter l’Union d’un cadre commun, en cohérence avec les standards internationaux consacrés par la Convention d’Istanbul, dont l’article 36 érige le consentement en critère central. Toutefois, ce débat technique s’inscrit dans un climat politique européen marqué par une méfiance croissante envers les instruments internationaux de protection des droits fondamentaux – la récente tentative de dénonciation de la Convention d’Istanbul par la Lettonie en étant une illustration éloquente. Ainsi, plus qu’une controverse terminologique, la réflexion porte sur la possibilité pour l’Union européenne de transposer dans son ordre juridique les principes de la Convention d’Istanbul et d’en faire l’expression d’un engagement politique commun face aux violences sexuelles.

La Convention d’Istanbul : le fondement d’une définition européenne du viol fondée sur le consentement

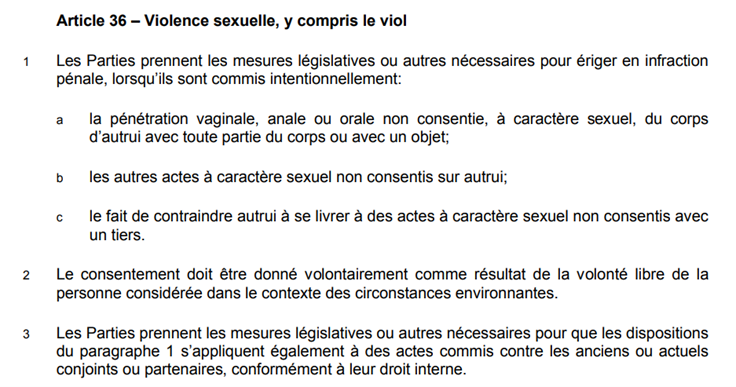

L’idée d’une définition européenne du viol fondée sur le consentement a émergé avec la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul, adoptée en 2011 et entrée en vigueur en 2014. Son article 36 constitue le socle d’une approche renouvelée du droit pénal, en exigeant des Etats parties qu’ils érigent en infraction pénale tout acte de pénétration sexuelle non consenti, quel qu’en soit l’auteur, la victime ou la nature de la contrainte.

La Convention se distingue ainsi des approches traditionnelles fondées sur la violence ou la menace, en consacrant le consentement comme critère central de la définition de l’infraction. Elle précise en outre que celui-ci doit être donné volontairement, comme expression d’une volonté libre, appréciée dans le contexte des circonstances environnantes, marquant ainsi un glissement conceptuel vers une reconnaissance accrue de l’autonomie sexuelle de la personne.

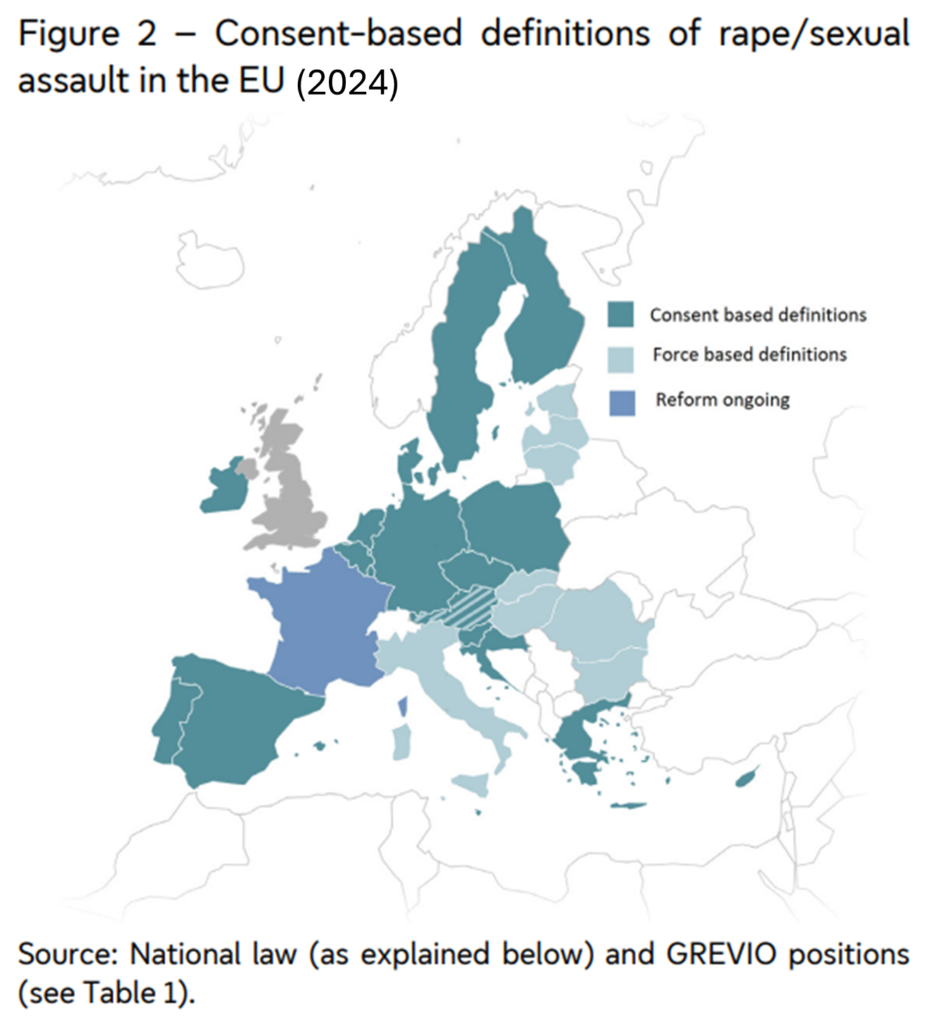

Actuellement, la Convention d’Istanbul compte 39 ratifications et 6 signatures, dont 22 ratifications par des Etats membres de l’Union européenne. Cependant, la ratification n’a pas toujours entraîné une adaptation complète des législations nationales. Si plusieurs Etats ont modifié leur droit interne pour se conformer à la définition de l’article 36, d’autres demeurent réticents à intégrer la notion explicite de consentement dans leur code pénal. Certains, à l’instar de la France – qui n’a réformé sa législation qu’en 2025, soit plus de 10 ans après la ratification –, ont tardé à s’aligner, tandis que d’autres continuent à s’en écarter, tels que l’Estonie, l’Italie, la Roumanie ou encore la Lettonie. A l’inverse, plusieurs Etats-membres non-parties à la Convention ont d’ores et déjà intégré la notion de consentement dans leur droit national : c’est le cas, notamment, de la République tchèque, dont la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2025 définit le viol comme un acte sexuel « contre la volonté connue de la victime », ou encore de la Bulgarie, dont la législation explicite la notion de consentement. En Lituanie et en Hongrie, l’exigence de non-consentement n’apparaît que dans la jurisprudence ou les commentaires ministériels du code pénal.

L’analyse comparative récemment publiée par le Service européen de recherche parlementaire met en évidence l’hétérogénéité persistante des législations nationales. Ainsi, parmi les 22 Etats membres ayant ratifié la Convention d’Istanbul, 16 ont modifié leur droit afin de se conformer à ses exigences, tandis que 4 restent attachés à une approche fondée sur la contrainte. 5 Etats membres – la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Lituanie et la Slovaquie – n’ont pas encore ratifié la Convention, reflétant la persistance de réticences politiques et juridiques à l’égard d’une harmonisation européenne de la définition du viol.

Cette diversité d’approches souligne que la ratification du traité ne suffit pas à garantir une mise en conformité effective avec ses dispositions. Si certains Etats, tels que l’Espagne ou la Suède, ont pleinement intégré la philosophie de la Convention au sein d’une réforme ambitieuse de leur droit pénal et de leurs politiques publiques – comme en témoignent, respectivement, la loi espagnole « solo sí es sí » adoptée en 2022 et la réforme suédoise de 2018 – d’autres maintiennent une définition du viol fondée sur la contrainte ou la menace, s’éloignant alors de l’esprit du texte européen.

Ainsi, plus d’une décennie après l’entrée en vigueur de la Convention d’Istanbul, la construction d’une véritable définition européenne du viol demeure inachevée. Si la majorité des Etats membres ont progressivement reconnu la centralité du consentement, l’absence d’un cadre cohérent à l’échelle de l’Union limite encore la portée de cette harmonisation. Dès lors, se pose la question du passage d’une convergence inspirée par un traité international à une définition véritablement communautaire, inscrite dans le droit de l’Union européenne.

Entre ambition normative et souveraineté pénale : les obstacles à une définition du viol fondée sur le consentement dans le droit de l’UE

1. L’ambition normative de l’UE à l’épreuve de la souveraineté pénale : l’échec de 2024

L’adhésion de l’Union européenne, en juin 2023, à la Convention d’Istanbul a conduit à une réévaluation du cadre normatif européen en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Dans sa déclaration annexée à l’instrument d’approbation déposé le 28 juin 2023, l’Union a précisé l’étendue de ses compétences dans la mise en œuvre de la Convention, en distinguant les domaines relevant de sa compétence exclusive – tels que l’asile ou la coopération judiciaire – de ceux où cette compétence est partagée avec les Etats membres. Elle a également indiqué que cette répartition pourrait être révisée à mesure que son droit interne et ses institutions évoluent, garantissant ainsi une adaptation dynamique du dispositif européen.

Or, si la Convention consacre le consentement libre et éclairé de la victime comme critère déterminant de la qualification du viol (art. 36), ce principe n’a pas encore trouvé de traduction dans le droit dérivé de l’Union, alors même qu’il pourrait servir de fondement à une harmonisation partielle du droit pénal des Etats membres en la matière.

La directive 2024/1385/CE, adoptée le 14 mai 2024, relative à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, a finalement été dépourvue de toute référence à une définition commune du viol. Le projet initial de la Commission européenne, présenté en mars 2022, contenait un article 5 prévoyant que « constitue un crime de viol tout acte sexuel réalisé sans le consentement de la victime ». Le Conseil de l’Union, faute de consensus, a écarté cette disposition lors des trilogues, substituant à une approche unifiée une harmonisation sectorielle limitée à certaines infractions spécifiques (mutilations génitales féminines, mariage forcé, cyberharcèlement, partage non consenti d’images intimes, incitation à la haine ou à la violence en ligne). Cet échec illustre la persistance d’un clivage entre l’ambition du législateur européen – qui tend à ériger la lutte contre les violences sexistes en exigence d’intérêt général européen – et les réticences des Etats membres à reconnaître une compétence pénale élargie de l’Union dans ce domaine.

Lors des négociations finales, 10 Etats membres, parmi lesquels la France, l’Allemagne et les Pays-Bas, mais aussi la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, ont exprimé leur opposition à l’introduction d’une définition européenne du viol. Si l’attitude des Etats aux conceptions conservatrices des droits de genre n’a guère surpris, celle d’Etats réputés progressistes a davantage interrogé.

L’argument central mobilisé par ces délégations tenait à la limitation matérielle des compétences de l’Union. En effet, l’article 83, paragraphe 1, du TFUE énumère limitativement les domaines dans lesquels le législateur européen peut établir des règles minimales de définition des infractions et des sanctions. Il prévoit que le Parlement et le Conseil peuvent adopter, à la majorité qualifiée, des directives établissant « des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans les domaines de la criminalité particulièrement grave ayant une dimension transfrontière en raison de la nature ou des effets de ces infractions ou d’un besoin particulier de les combattre sur une base commune ». En revanche, si le Conseil souhaite identifier un nouveau domaine de criminalité européenne qui répond à ces critères, il doit statuer à l’unanimité. Le « viol » per se ne figure pas parmi ces domaines, à la différence de l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, du terrorisme ou de la criminalité organisée. Sur cette base, plusieurs gouvernements ont soutenu qu’ériger le viol en « eurocrime » outrepasserait les pouvoirs conférés par les traités, contrevenant ainsi au principe d’attribution des compétences (art. 5 TUE).

A cet argument s’est ajoutée une justification d’ordre politique. Dans un contexte préélectoral marqué par la montée de l’euroscepticisme, certains Etats – dont la France – ont considéré qu’une extension du champ matériel du droit pénal européen risquait d’être perçue comme une atteinte à la souveraineté nationale en matière répressive, et d’alimenter le discours souverainiste. Enfin, plusieurs délégations ont mis en avant le risque contentieux d’une censure de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en cas de recours, estimant qu’une telle disposition ne résisterait pas à l’examen de la légalité.

2. La contestation doctrinale et institutionnelle d’une lecture restrictive du TFUE

La position du Conseil a cependant donné lieu à une contestation nourrie, tant de la part des milieux académiques que de la société civile. Dans une lettre ouverte adressée à la Commission et au Conseil le 9 octobre 2023, 70 juristes et universitaires européens ont soutenu que l’exclusion du viol du champ de la directive ne se justifiait ni en droit ni en opportunité.

S’appuyant sur une lecture finaliste de l’article 83 TFUE, ces auteurs ont affirmé que le viol, en tant qu’expression la plus grave de la violence sexuelle fondée sur le genre, pouvait être rattaché à la notion d’« exploitation sexuelle des femmes », expressément mentionnée par le traité. Dès lors, le législateur européen disposerait bien d’un fondement juridique conforme au principe de légalité pour harmoniser la définition de cette infraction. Cette approche extensive a trouvé des précédents, notamment à travers la directive relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants (directive 2011/93/CE), dans laquelle la compétence pénale de l’Union a été admise. Ainsi, loin d’ouvrir un précédent dangereux, l’inclusion du viol dans le corpus des eurocrimes participerait d’une évolution cohérente de la fonction de protection normative de l’Union, dont la finalité première consiste à garantir le respect des droits fondamentaux, y compris le droit à l’intégrité physique et psychologique, consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (art. 3).

3. La relance parlementaire de 2025

Malgré ces résistances, la question a été réactivée en 2025 par la présentation d’un projet de rapport parlementaire conjoint des commissions LIBE et FEMM, en date du 26 juin 2025. Ce texte vise à combler les lacunes de la directive en y réintroduisant une définition du viol fondée sur le consentement libre, éclairé et révocable, conformément aux exigences de la Convention d’Istanbul.

L’examen des 386 amendements déposés à la suite de ce projet de rapport, et discutés à l’occasion d’une réunion conjointe des commissions LIBE et FEMM le 23 septembre dernier, a confirmé l’ampleur du débat politique et doctrinal entourant la reconnaissance d’une compétence européenne en la matière. Trois orientations principales s’en dégagent.

D’une part, les amendements soutenus par les groupes progressistes (S&D, Renew Europe, Verts/ALE, La Gauche) cherchent à approfondir la lecture structurelle et genrée de la violence sexuelle. Ils soulignent que cette dernière trouve son origine dans les rapports de pouvoir inégaux entre les sexes, les stéréotypes de genre et les inégalités institutionnelles persistantes, et rappellent que le viol constitue une violation grave des droits fondamentaux, susceptible, dans certaines circonstances, de s’apparenter à un acte de torture. Ces groupes défendent une approche fondée sur la primauté du consentement comme élément constitutif de l’infraction, en insistant sur la protection de l’autonomie sexuelle comme valeur juridique fondamentale. Ils revendiquent également la reconnaissance explicite de la compétence de l’Union sur le fondement de l’article 83 TFUE, considérant que le viol relève de la catégorie de « l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants » et présente une dimension transfrontière justifiant son harmonisation. Cette approche s’accompagne d’amendements tendant à replacer ces enjeux dans le cadre plus large de la Convention d’Istanbul et à promouvoir une éducation sexuelle complète, condition de la prévention à long terme des violences sexistes.

A contrario, les groupes PPE et d’extrême droite concentrent leurs amendements sur la limitation de la compétence de l’Union et la préservation de la souveraineté pénale des Etats membres. Ils rejettent toute interprétation extensive de l’article 83 TFUE et refusent d’y intégrer le viol, estimant que cette infraction ne relève pas de la catégorie des eurocrimes. Certains rappellent expressément que l’adhésion de l’Union à la Convention d’Istanbul ne saurait empiéter sur les compétences nationales et se borne aux domaines de l’asile et de la coopération judiciaire. D’autres contestent la qualification « transfrontière » de l’infraction, soulignant que la plupart des Etats membres disposent déjà de dispositions pénales fondées sur la notion de consentement, et que l’intervention de l’Union serait, en conséquence, inopportune et redondante.

Le Parti populaire européen (PPE) a, pour sa part, défendu une position intermédiaire, insistant sur le respect du principe de subsidiarité et la nécessité de garantir la cohérence entre législations nationales.

Ainsi, la dynamique des amendements illustre une tension persistante entre deux conceptions du droit pénal européen : l’une, intégrative, conçoit l’harmonisation du droit du viol comme un moyen de garantir une égalité réelle dans la protection des victimes au sein de l’Union ; l’autre, souverainiste, vise à préserver le monopole des Etats sur la qualification des infractions pénales. Ce clivage, à la fois juridique et symbolique, conditionnera la portée du compromis auquel les rapporteures, Evin Incir et Joanna Scheuring-Wielgus, entendent aboutir en 2026. Ces amendements traduisent, en définitive, la persistance des lignes de fracture déjà apparues lors des négociations de la directive de 2024, tout en nourrissant l’espoir – encore prudent – que cette fois, un compromis équilibré permette d’articuler la compétence de l’Union avec la nécessaire protection des victimes de violences sexuelles.

La portée politique de la définition communautaire du viol, un espoir dans un contexte de recul des droits des femmes

L’adoption d’une définition communautaire du viol fondée sur le consentement irait bien au-delà d’une réforme technique. Elle marquerait une étape décisive dans l’affirmation du rôle normatif de l’Union et consacrerait la protection de l’intégrité sexuelle comme principe fondamental de son ordre juridique. Un tel progrès suppose toutefois un engagement politique que les Etats membres peinent encore à assumer, même si la récente réforme législative française pourrait, le cas échéant, faire pencher la balance en cas de délibérations au Conseil. Plus généralement, les tensions autour de la souveraineté pénale et la méfiance à l’égard d’un élargissement des compétences témoignent d’une lassitude normative face aux enjeux d’égalité et de droits fondamentaux. Ce recul s’inscrit dans un contexte plus large de fragilisation des instruments européens de protection, illustré par la récente tentative de retrait de la Lettonie de la Convention d’Istanbul, finalement suspendue jusqu’aux élections de 2026. Le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Theodoros Rousopoulos, a d’ailleurs qualifié cette initiative de « pas en arrière sans précédent ». Dans les périodes de régression démocratique, dont les signes se manifestent en Europe, les droits des femmes demeurent parmi les premiers exposés à l’érosion. L’Union gagnerait désormais à assumer pleinement la portée juridique et symbolique de cette définition, en affirmant qu’au sein de l’espace européen le consentement d’une victime ne saurait être ignoré.

La présente note analyse L’interdiction de fourniture de services de conseil juridique dans les régimes de mesures restrictives de l’Union européenne

Les mesures restrictives Partie I : ICI

Les mesures restrictives Partie II : ICI

La présente note analyse les conditions de détention au sein de l’UE : en faveur d’une meilleure protection européenne

Retrouvez la : ICI

La présente note analyse l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») en date du 19 décembre 2024, dans l’affaire Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG (C-295/23).

Retrouvez la : ICI